今回からゲーム音楽の分析をしてみる。

第1弾はファイナルファンタジー5の第1世界のフィールド曲、4つの心(Four Valiant Hearts)を見ていこう。分析するのは初めてなので間違いもあると思うが、そこはご愛嬌!

テンポ・キー

BPM:129 やや早歩きくらい?冒険だからね

キー:Cメジャー。フィールド曲にしては明るい

最初の4小節

今回は冒頭の4小節だけ分析してみた。

コードと、コード頭のメロディのノートだけをCUBASEで打ち込んだものがこちら。

前2小節はCメジャーキーのコードで始まるが、後2小節がCマイナーキーのコードになっている。これは転調とまでは行かないが、借用和音として一時的な感情の色付けをしていると解釈する。メジャーとマイナーが混ざってることで、明るいだけではなくやや不安が入り混じっている感情が表現されているのかもしれない。

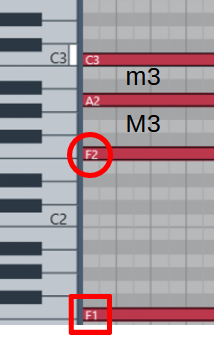

最初のコード

ベース:F

メロディ:C(P5) ※( )はルートからの音程

コード:F+M3+m3

だからコードはFでいいだろう

2番目のコード

ベース:F

メロディ:G(Root)

コード:G+M3+m3+m3

ベースFをコードの構成音に加えたので4和音になり、G7/Fとした。

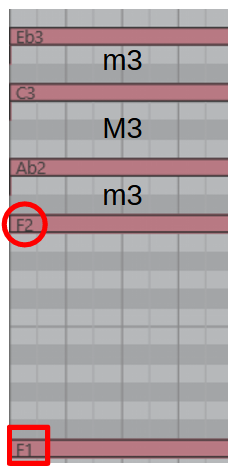

3番目のコード

ベース:F

メロディ:C(P5)

コード:F+m3+M3+m3

またしてもベースがF!

コードはCメジャーの仲間にはないFm7。いわゆるサブドミナントマイナーかな。

しかし、1番目2番目のコードでルートがF→Gと来てFに戻るのは微妙だったので

ここはA♭に行ってみたくなった。

そこでコードを転回してA♭をルートに、Fを一番上に移動し、A♭6/Fと解釈した。

ベース:F

メロディ:C(M3)

コード:A♭+M3+m3+m2

サブドミナントマイナーとしての機能は、優しく回想的

4番目のコード

ベース:F

メロディ:A♭(m7)

コード:B♭+m3+M3+m3

メロディのA♭が7thだったのでコードはB♭7/F。

ベースは結局4小節すべてFだった。

これでルートはF→G→A♭→B♭という順次進行となった。

サブドミナントマイナーとしての機能は、希望と郷愁

独り言

音楽理論の本で「このコードは○○の転回形なので……」をみたいなこと書かれても、なぜそこで転回形って発想になるのか分からずモヤモヤしてた。

今回、3番目のコードでルートをFではなくA♭の方が良くね?と思い、やってみたら結果的に転回形となったのだが、思考の順番としては案外そんな感じで良いのかなって思った。

コード進行

今回のコード進行はCメジャーキー基準で考え

Ⅳ → Ⅴ → ♭Ⅵ → ♭Ⅶ

と解釈した。段々と音が上がっていく上昇志向の進行だ。

冒険のBGMの冒頭としてふさわしいのではないだろうか。

ただ、ベースは一貫してF。

CメジャーキーでのFはサブドミナントであり不安定、そのFが根底で鳴り続けている。

世界の根底に不吉な気配を感じつつも、上昇志向で冒険している4つの心、

そんな感じが現れているのではないかと思う。

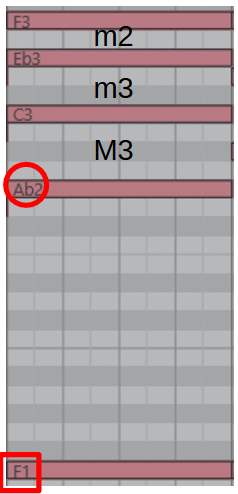

メロディ

メロディはコードの頭で鳴っている音について分析する。

コードと一緒に鳴る音が重要で、その間のメロディはスケールを軸とした装飾のようなイメージと考える。

C(P5) → G(Root) → C(M3) → A♭(m7)

1小節目のCはコードに対してP5:無色透明

2小節目のGはコードに対してルート:ストレート、シンプル

3小節目のCはコードに対してM3:コードの長短のカラーを増幅

4小節目のA♭コードに対してm7:大人っぽさ、切なさ

このコードのルートからの音程の考え方(シェル)はSoundQuest様のサイトで勉強させていただきました。

1小節目と3小節目は同じCでもコードに対する位置で雰囲気が違う。

最後のA♭はちょっと浮いた感じというか大人というか、不思議な感覚。

これは正解のないメロディ作曲における指標になると思う。

さいごに

最後まで読んでいただきありがとうございます。今回は冒頭の4小節だけ見てみました。分析は初めてでうまく表現できてないけど、これからも勉強していくので、次も見に来てくれたらうれしいです✨

はじめて分析してみて、4小節だけでもいろんな気づきがありました。

あらためて、スーファミのFF曲はいいなあ。。。

コメント